高铁上的无声冲突及过程

8月18日,上海虹桥开往大连北的高铁上发生了一起特殊的冲突。一位母亲暂时离开座位前往洗手间,离开前告知儿子在座位上保持安静,不要随意走动。母亲离开后不久,坐在后排的两个孩子开始发生肢体接触。其中一个孩子约十岁,另一个孩子约五六岁。两人最初只是轻微的推搡,随后动作逐渐升级,出现相互击打、拉扯的行为。整个过程中,两个孩子没有发出任何声音,既没有争吵,也没有哭喊,只是通过肢体动作进行互动。周围的乘客注意到这一情况,有人试图用手势或轻声言语制止,但未能起到效果。乘务员巡视经过时,也停下脚步进行劝说,试图将两人分开,但两个孩子并未听从,继续保持肢体接触。这种状态持续了5分钟,直到离开的母亲返回座位,才强行将两个孩子拉开,冲突就此结束。拍摄这一过程的乘客表示,全程没有听到任何来自孩子的声响,车厢内其他乘客也没有表现出明显的反应,多数人继续做着自己的事情,如看手机、阅读或闭目休息。

网友反应及相关调侃

事件相关视频在网络上传播后,引发大量网友讨论。有网友将两个孩子的行为比作“武林对决”,认为其无声的肢体冲突如同武侠片中的场景。还有网友提到,这种全程无对话的冲突像《无间道》中的情节,充满戏剧性。部分网友针对孩子家长发表评论,称“这届家长太有素质了”,以此调侃孩子在冲突中没有制造噪音。另有网友提出建议,认为铁路部门可以增设“儿童对打专区”,专门供儿童释放精力。针对两个孩子在冲突中未发出声音这一特点,有网友表示,这符合“静音车厢”的要求,甚至建议铁路部门为涉事母亲颁发“最佳带娃奖”,称其孩子“连打架都自带静音模式”。这些评论多带有调侃意味,反映出网友对这一特殊事件的关注和不同角度的解读。

静音车厢的现状及乘客反馈

2020年,铁路部门开始试点“静音车厢”,宣传中承诺提供“无干扰服务”,即车厢内保持安静,乘客需避免大声喧哗。但实际运营中,部分乘客反映体验不佳。有乘客表示,购买静音车厢车票时并未支付额外费用,却需要全程保持沉默,甚至不能与同行的朋友正常交流。一位乘客分享经历,称在静音车厢内与朋友用气声说话,被列车员当场提醒制止,之后的五小时行程中只能保持安静,感觉十分尴尬。这些反馈显示,静音车厢的实际执行情况与乘客预期存在差距,部分乘客认为相关规定过于严格,影响了正常的交流需求,而另一些乘客则希望车厢内能严格保持安静,避免受到干扰。

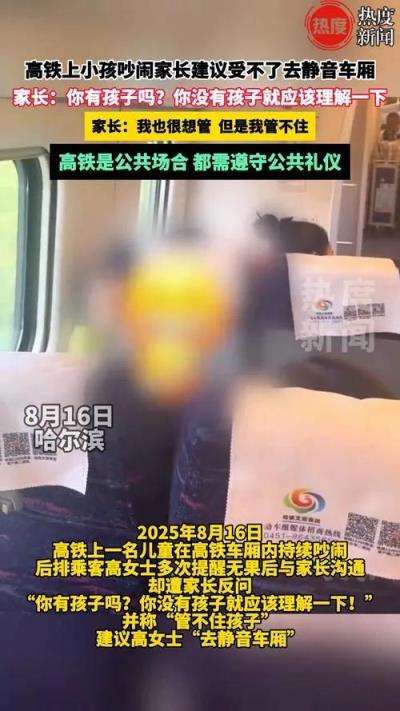

反面案例

铁路部门应对及背后问题

面对网友关于静音车厢管理的质疑,12306客服回应称,静音车厢内若出现噪音问题,工作人员会进行劝阻,多次劝阻无效的情况下,会采取“强制措施”,但未说明“强制措施”的具体内容。实际情况中,多数乘客在遇到车厢内的噪音问题时,往往选择忍耐,不与相关人员发生争执。这一现象背后反映出高铁车厢“静音”责任归属的问题:是需要乘客自觉遵守规则,自我约束行为,还是需要铁路部门加强管理,完善相关设施和制度。针对这一问题,有建议提出,铁路部门可以增设“亲子活动区”,或推广“遛娃舱”试点,也可以参考日本新干线的做法,设立“儿童友好车厢”,为带孩子的家庭提供专门的空间,以减少儿童在普通车厢或静音车厢内对其他乘客的影响。

争议性总结

针对此次事件及引发的讨论,存在明显的争议点。一方认为,孩子在冲突中保持安静,避免了对其他乘客的噪音干扰,家长在这方面的教育值得肯定,静音车厢的核心是减少噪音,只要不制造噪音,其他行为可以适当包容;另一方则提出,肢体冲突本身已影响到车厢秩序,即使没有声音,也可能对其他乘客造成视觉上的不适或安全隐患,家长应承担起更全面的监管责任,而非仅关注是否制造噪音。关于静音车厢的管理,部分人支持严格执行静音规定,认为这是对多数乘客权益的保障;另一部分人则认为现有规定不够灵活,缺乏对特殊群体如儿童的考量,需要进一步优化。对于是否应设立专门的儿童活动区域,支持者认为这能兼顾不同乘客的需求,反对者则担心此类区域会成为新的噪音源,或增加铁路运营成本。这些争议尚无统一结论,反映出公共空间管理中多元需求的复杂性。

本站通过AI自动登载部分优质内容,本文来自于头条号作者:外星转移鸽子,本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除

阅读前请先查看【免责声明】本文来自网络或用户投稿,本站仅供信息存储,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。 转载请注明出处:https://qingcaohe.com/news/20653.html