朝韩军事分界线枪声再起,双方互相指责对方挑衅,对峙背后是美韩同盟与朝鲜核威慑的长期博弈。尹锡悦政府的"极限施压"与李在明"双轨制"政策形成鲜明对比,边境工程活动成为新冲突点,未来摩擦恐将常态化。

8月19日,韩朝军事分界线附近突发的枪声打破了短暂的平静,随后双方在23日互相指责对方"挑衅"的行为,使得朝鲜半岛局势再度成为国际焦点。这场罗生门式的对峙背后,是朝韩关系在尹锡悦政府与李在明政府交替期间的复杂演变,也是美韩军事同盟与朝鲜核威慑战略长期博弈的最新注脚。

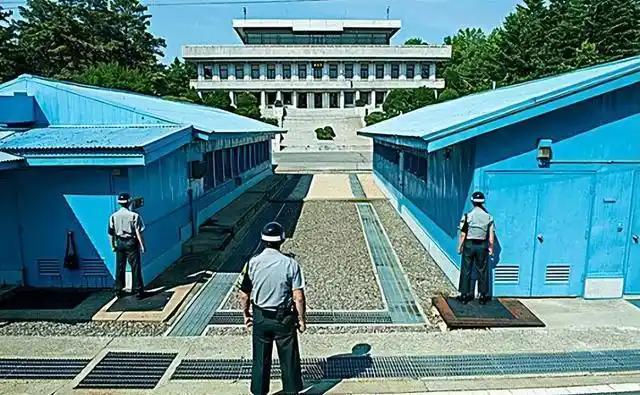

韩国联合参谋本部公布的细节显示,事件发生在中部战线非军事区,韩方指控朝鲜军人"越界"至军事分界线以南约50米处,在鸣枪警告后,朝方人员撤回北方。而朝鲜人民军副总参谋长高正哲的版本则截然不同——他指责韩军用12.7毫米大口径机枪向正在边境施工的朝军射击,强调朝方工程仅是"永久封锁边境"的常规作业。这种叙事分歧凸显了双方对"军事分界线"认知的根本差异:韩国坚持《停战协定》划定的实际控制线,而朝鲜则主张其单方面宣布的"南方警戒线"。

朝方将施工描述为"消除紧张激化因素"的矛盾修辞,实际上揭示了平壤的战略意图。通过永久性障碍物建设,朝鲜既在物理上固化分裂现状,又在心理上切断韩朝民间接触的可能性。高正哲警告中提到的"相应措施",可能指向重启边境实弹演习或恢复哨所武装,这将直接挑战李在明政府试图恢复的《9·19军事协议》框架。

尹锡悦政府在任期内采取的三项关键举措——中止《9·19军事协议》、重启对朝扩音广播、强化美韩军演,构成了对朝"极限施压"政策工具包。特别是2024年6月单方面废除军事协议的行为,实质上解除了边境军事缓冲机制,为此次枪击事件埋下制度性伏笔。这种政策转向与当时韩国国内保守势力抬头、朝鲜第七次核试验等背景密切相关。

李在明上任后的政策调整呈现明显的"双轨制"特征:一方面,6月起停止扩音广播、8月拆除广播设备、提议分阶段恢复军事协议,展现出和解姿态;另一方面,继续参与美韩"乙支自由之盾"军演(参演兵力达48万人),维持对朝威慑。

这种看似矛盾的做法,反映了进步阵营在安保议题上的现实困境——既需兑现选举承诺改善南北关系,又难以摆脱美国主导的同盟体系束缚。其8月15日光复节讲话中"特殊关系"的表述,本质上是试图在"吸收统一"与"承认体制"间寻找第三条道路。此次事件虽未造成人员伤亡,但开创了三个危险先例:首次在非军事区发生大口径武器对峙;双方均采用"先发制人"式警告射击;工程活动成为新的冲突触发点。随着朝鲜加速边境封闭化、韩国推进"三轴体系"建设,未来类似摩擦可能常态化。联合国军司令部的中立调停机制失效(未参与本次事件调查),更增加了误判风险。#2025洞察时局#本文来自于百家号作者:葫芦娱乐工作室,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除

阅读前请先查看【免责声明】本文来自网络或用户投稿,本站仅供信息存储,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。 转载请注明出处:https://qingcaohe.com/news/21480.html