鲁迅手持香烟的打卡墙引发争议,控烟志愿者建议更换形象。历史照片显示鲁迅烟不离手,这一细节已成其文化符号。专家指出,用现代标准改造历史细节是文化削足适履。投诉折射社会治理问题,过度维权消耗公共资源。

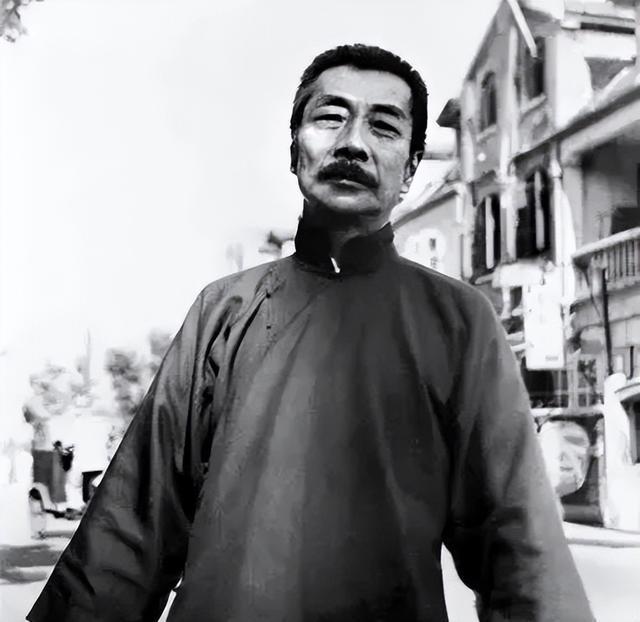

近日,绍兴市鲁迅纪念馆附近一面鲁迅手持香烟的打卡墙引发争议。

控烟志愿者孙女士在社交平台发文,认为墙画中鲁迅夹烟的形象可能诱导公众在室外聚集吸烟,危害他人健康,遂于8月22日通过"浙里办"平台投诉,建议将画面更换为鲁迅右手握拳的造型。纪念馆回应称已着手处理,但这一投诉迅速引发社会广泛讨论。

鲁迅先生一生烟不离手,这一细节在大量历史照片、版画和文学作品中均有体现。据考证,鲁迅日均吸烟量达30至50支,甚至在临终前仍坚持吸烟。这一习惯与其所处的时代背景密不可分——上世纪二三十年代,医学界尚未明确吸烟危害,公共场所禁烟概念更未形成。茅盾在《回忆鲁迅》中记载:"先生写作时,烟卷从不离口,青烟袅袅中可见眉宇间的沉思。"这些生动的历史细节,恰恰构成了人物形象的真实底色。

艺术创作对历史人物的呈现,应当尊重其时代特征。中央美术学院教授指出:"历史人物雕塑的核心价值在于真实再现时代风貌,若强行用现代标准改造历史细节,无异于文化削足适履。"鲁迅抽烟的形象不仅具有史料依据,更已成为其文化符号的重要组成部分,正如梵高的向日葵、爱因斯坦的蓬发一样,这些标志性特征承载着公众的集体记忆。

孙女士作为控烟志愿者的初衷值得肯定。我国《公共场所控制吸烟条例》明确规定室内公共场所全面禁烟,部分城市还将禁烟范围扩展至室外公共区域。这种健康意识的提升是社会文明的进步,但将现代公共卫生标准强加于历史人物形象,则存在逻辑谬误。

中国社科院文化法制研究中心专家强调:"文化遗产保护与当代价值观应当建立动态平衡。若因现代环保理念要求修改敦煌壁画中的狩猎场景,因女性主义思潮抹去古代仕女画的缠足细节,这种'文化洁癖'将导致历史认知的断裂。"数据显示,近五年全国博物馆系统接到的类似"现代化改造"投诉增长240%,其中七成涉及对历史场景的道德评判。

此次事件折射出更深层的社会治理问题。无锡地铁"东林书院海报投诉"事件中,相关部门为平息毫无事实依据的"随地小便"指控,耗费3.2万元更换全市500张海报;某地红色纪念馆因投诉移除了革命领袖抽烟的雕塑,导致20万元公共资金损失。这些案例显示,过度响应个别非理性投诉正在造成公共资源的严重浪费。

清华大学公共管理学院研究显示,2024年全国政务平台接收的投诉中,约15%属于"过度维权",消耗了38%的行政调解资源。专家建议建立"恶意投诉追偿机制",对明显违背常识的投诉进行信用记录,避免陷入"一人投诉,全民埋单"的怪圈。

本文来自于百家号作者:葫芦娱乐工作室,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除

阅读前请先查看【免责声明】本文来自网络或用户投稿,本站仅供信息存储,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。 转载请注明出处:https://qingcaohe.com/news/21784.html