开学第一天,孩子们的反应千差万别:有人哭喊着要回家,有人兴奋探索新环境。这种差异背后是先天气质与家庭教育共同作用的结果,安全型依恋的孩子往往适应更快。专家提醒,分离时需要果断,允许孩子按自己的节奏成长。

九月的阳光依旧炽热,海南某幼儿园的操场上,一群稚嫩的面孔正经历着人生中第一个重要的仪式——开学。

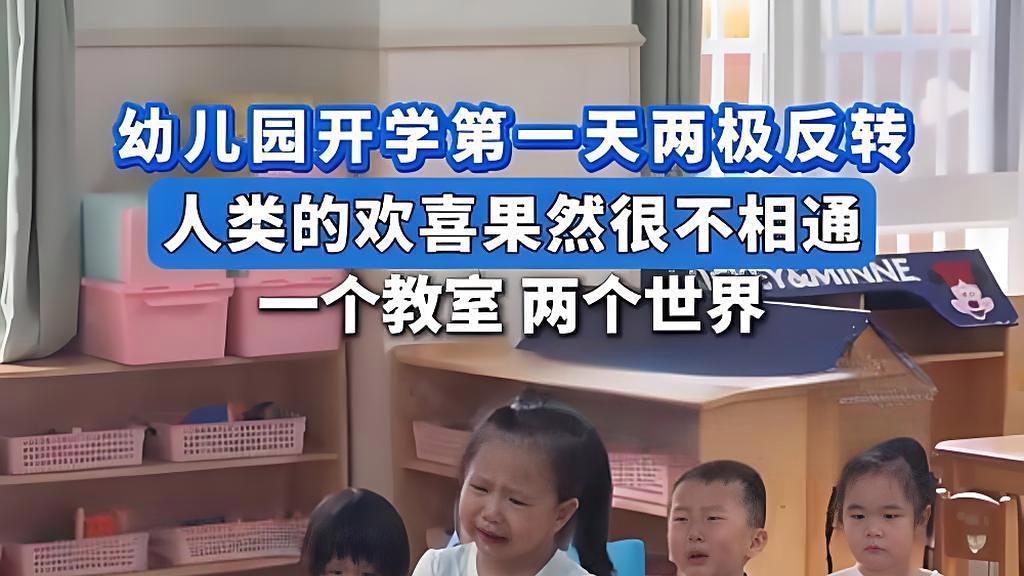

这是他们第一次离开父母的怀抱,独自面对陌生的环境和人群。镜头记录下的画面令人动容:小朋友们围坐成一排,有的嚎啕大哭,眼泪鼻涕糊了一脸;有的则兴奋地手舞足蹈,对新环境充满好奇;还有的茫然四顾,不知所措。这鲜明的对比不禁让人感叹:原来人类的悲欢,从这么小开始就如此不相通。

哭得最凶的是个扎着羊角辫的小女孩。她死死拽着妈妈的衣角不放,哭喊着"我要回家",眼泪像断了线的珠子。老师温柔地抱起她,她却像只受惊的小兽,拼命挣扎。与之形成鲜明对比的是旁边的小男孩,他正兴高采烈地摆弄着新发的彩笔,时不时还向哭泣的同伴投去疑惑的目光。这种差异并非偶然,儿童心理学家指出,三岁左右的孩子对分离的承受能力存在显著个体差异,这与先天气质类型、早期依恋关系建立程度密切相关。

那些适应良好的孩子往往拥有安全型依恋关系。他们的父母通常会在日常生活中给予充分的情感回应,让孩子建立起"父母离开后还会回来"的安全感。比如正在开心搭积木的乐乐,他妈妈从他一岁半就开始有意识地短暂离开视线,循序渐进地培养他的独立能力。而哭闹不止的孩子,很多都来自过度保护的家庭。家长事无巨细的包办代替,反而剥夺了孩子发展适应能力的机会。

幼儿园老师小陈有着十年带班经验。她观察到,开学第一周的适应情况往往能预示孩子未来三年的发展轨迹。"那些能快速融入集体的孩子,通常表现出更强的好奇心和探索欲。"小陈老师分享道,"而适应困难的孩子如果不及时引导,可能会形成回避社交或攻击性行为。"她特别提到一个典型案例:去年有个男孩天天哭闹着要回家,经过三个月的正向引导,现在已经成为班里的"小帮手"。

这种差异背后还有着深刻的神经科学基础。脑科学研究显示,幼儿大脑中负责情绪调节的前额叶皮层尚未发育完全,对陌生环境的反应主要受杏仁核控制。有些孩子的杏仁核特别敏感,容易将新环境判定为"威胁",从而触发强烈的应激反应。这就解释了为什么同样的教室,有的孩子视为乐园,有的却觉得危机四伏。

校门口随处可见这样的场景:有的家长偷偷躲在墙角张望,孩子一哭就冲出来;有的则果断离开,相信老师能处理好。教育专家建议,分离时应该给孩子一个确定的再见仪式,比如"妈妈下午四点一定会来接你",然后坚决离开。反复的拉扯只会延长孩子的焦虑期。

随着时间的推移,大多数孩子都会完成从抗拒到接纳的转变。班主任王老师记得,去年有个连续哭了两周的小女孩,现在每天早晨都催着妈妈早点送她来园。"关键在于要允许孩子按照自己的节奏适应。"王老师强调,"有些家长太着急,反而适得其反。"

本文来自于百家号作者:葫芦娱乐工作室,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除

阅读前请先查看【免责声明】本文来自网络或用户投稿,本站仅供信息存储,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。 转载请注明出处:https://qingcaohe.com/news/22986.html